ビニル床タイル(Pタイル)のアスベストリスクを正しく理解する|調査・除去・費用の要点

ビニル床タイル(Pタイル)は、耐久性や機能性に優れ、低コストで施工できることから、現在も多くの建築物で使用されている人気の床材です。しかし、1986年以前に製造されたPタイルの多くにはアスベストが含まれており、古い建物の解体や改修時には健康被害や法令違反のリスクがあります。

本記事では、アスベスト含有Pタイルの見分け方や調査方法、除去の流れ、安全対策、費用や補助金制度までを網羅的に解説していくので、安全かつ確実な対応の参考にしてください。

【本記事の要約】

・アスベスト含有Pタイルの製造は1986年までで、1987年以降の製品には含まれていない

・Pタイル本体が非含有でも、接着剤や下地材にアスベストが含まれるケースがあり、慎重な調査が必須

・レベル3建材でも湿潤化や低速手工具の使用など、飛散防止を徹底した施工方法が求められる

- 1. 汎用床材として普及したPタイルの基本

- 1.1. Pタイルの使用用途と特徴

- 1.2. アスベストが使われた理由と年代

- 1.3. 接着剤・下地調整材にも潜むリスク

- 1.4. 改修履歴や重ね貼りの確認が重要

- 2. アスベスト含有Pタイルの見極め方

- 2.1. 図面・施工記録からの初期確認

- 2.2. 調査から分析までの基本フロー

- 2.3. 調査業務は有資格者へ委託を

- 3. アスベスト含有Pタイルはレベル3建材に分類

- 3.1. レベル3の非飛散性アスベストとは

- 3.2. 関係法令に基づく実務対応

- 4. Pタイルの除去と安全対策

- 4.1. 除去作業の基本手順と留意点

- 4.2. 清掃と搬出、作業後の管理

- 5. 費用・業者選定・補助制度のポイント

- 5.1. 費用の内訳と相場感

- 5.2. Pタイル除去における補助金制度

- 5.3. 信頼できる業者選定のポイント

- 6. 安心のためには正確な調査と適切な対応が不可欠(まとめ)

汎用床材として普及したPタイルの基本

住宅やオフィス、公共施設などで広く使われてきたPタイルは、耐久性と施工性の高さから、昭和期を中心に全国的に普及しました。

しかし、1986年以前に製造された多くのPタイルにはアスベスト(石綿)が使用されている製品もあり、古い建物では今も床下に残っている可能性があります。これらの解体や改修時には飛散リスクが伴うため、まずはその特徴と歴史を理解することが、適切な対応の第一歩です。

Pタイルの使用用途と特徴

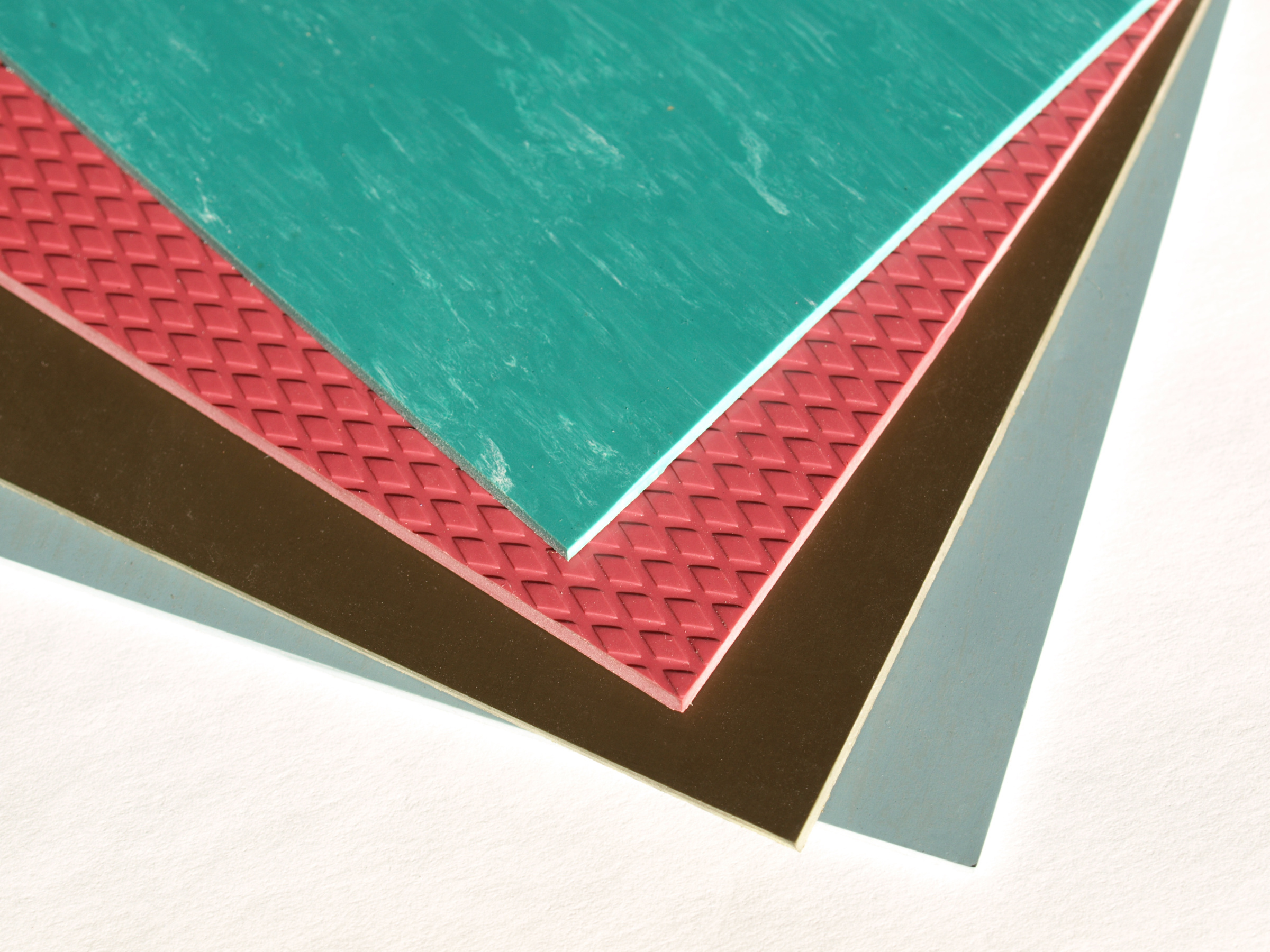

Pタイルは、塩化ビニル樹脂を主原料とし、炭酸カルシウムなどの充填材や着色剤を加えて成形された床材です。耐水性・耐摩耗性・耐久性に優れ、汚れが落ちやすいため、オフィスや学校、住宅の台所や洗面所、病院など多様な施設に採用されました。規格は300 mm角・厚さ2~3 mmが一般的で、施工が容易なことも広く普及した一因となっています。

アスベストが使われた理由と年代

アスベスト繊維を混ぜることで、タイルが割れにくくなり、耐久性が向上する利点から、かつてはPタイルにアスベストが使用されていました。

アスベスト含有製品が製造されていたのは1950年代~1986年までです。1987年以降は非含有のコンポジションビニル床タイルが主流となったため、Pタイルにおけるアスベストの有無を見極めは、製造年代の確認が重要となります。

接着剤・下地調整材にも潜むリスク

Pタイルのアスベストリスクは、タイル本体だけにとどまりません。Pタイルを床に接着するために使用された接着剤や、床面の凹凸を平らにするために使われた下地調整材にも、アスベストが含まれているケースがあります。

そのため、アスベスト含有調査を行う際は、タイルそのものだけでなく、施工された層全体の調査が求められます。

改修履歴や重ね貼りの確認が重要

古い建物では、既存のPタイルの上に新しい床材が重ね貼りされている事例が多々見られます。そのため、一見アスベストとは無縁そうに見える床でも、その下層にアスベスト含有Pタイルが隠れている可能性があるので注意が必要です。

解体や改修を計画する際は、建物の改修履歴をしっかりと確認し、残存するアスベストリスクを見落とさないよう留意しましょう。

アスベスト含有Pタイルの見極め方

Pタイルのアスベスト含有は、見た目や部位だけで判断することは困難で、建築年代や仕様書による初期確認に加え、現地での試料採取と専門機関での分析が必要です。図面の情報があっても実際の施工内容と異なることは珍しくなく、確実な分析結果こそが法令遵守と安全確保の根拠になります。

図面・施工記録からの初期確認

アスベスト含有の可能性を判断する最初のステップは、図面、仕様書、工事台帳などの書面を確認することです。過去の記録から、使用された製品名や施工時期を特定できれば、アスベスト含有リスクをある程度絞り込むことができます。

ただし、現場での施工が記録と異なったり、重ね貼りがされていたりするケースも少なくありません。そのため、書面での確認だけでなく、必ず現地での目視調査と組み合わせることが重要です。

調査から分析までの基本フロー

含有の有無を確実に判断するためには、現場での調査から試料採取、そして分析までの一連の工程が必要です。

まずは対象建材の状態や施工範囲を確認し、必要に応じて飛散防止措置を講じながらサンプルを採取します。定性分析により含有率が0.1%を超えるアスベストが確認できた場合は、廃棄方法や工事対応が厳格に規制されるため、初期段階での確認が極めて重要です。

調査業務は有資格者へ委託を

アスベストの調査は、法令に基づき所定の資格を持つ専門技術者によって実施される必要があります。建築物であれば「建築物石綿含有建材調査者」、工作物の場合は「工作物石綿事前調査者」などの有資格者が対象です。

調査業務を委託する際には、資格の保有状況だけでなく、調査報告書の内容が法的要件を満たしているか、分析を担当する機関が公的な登録を受けているかなども確認しておくと安心です。費用の安さだけで業者を選ぶと、行政指導や工期遅延などのリスクを招く恐れがあります。

アスベスト含有Pタイルはレベル3建材に分類

アスベスト含有Pタイルは、飛散性が低い「レベル3建材」に分類されます。通常は飛散リスクが低いとされますが、劣化や破損、除去作業中の破砕によって繊維が飛散する可能性があるため、作業環境や劣化状態を踏まえて適切な安全対策を講じることが重要です。

レベル3の非飛散性アスベストとは

レベル3建材とは、樹脂やセメントなどにアスベスト繊維が固く封じ込められ、通常は繊維が空気中へ飛散しにくい性質を持つ建材のことです。Pタイルもこの区分に含まれますが、剥がし作業や破砕を伴う場合は封じ込めが損なわれ、飛散リスクが高まります。そのため、湿潤化や低速回転の手工具の使用など、飛散防止を徹底した施工方法を取ることが重要です。

関係法令に基づく実務対応

アスベスト含有Pタイルの除去は、複数の法律によって厳しく規定されています。安全かつ適正に作業を進めるために、関連する主要な法律と実務上のポイントを理解しておきましょう。

【大気汚染防止法】

この法律は、アスベストの飛散を防止するための作業方法を定めています。Pタイルを撤去する際は、原則として切断以外の方法で取り外すことや、作業中にアスベストが飛散しないように薬液などで湿潤化することが義務付けられています。

【石綿障害予防規則】

作業者の安全を守るための法律です。アスベストにばく露しないよう、作業者に対しては適切な保護具の着用が義務付けられています。また、作業場の清掃方法や、集じん装置付きの電動工具を使用するなど、作業環境の整備も求められます。

【廃棄物処理法】

除去したアスベスト含有Pタイルを適切に処理するための法律です。廃材は二重梱包し、特別管理産業廃棄物として、許可を得た専門業者に運搬と処理を委託することが定められています。この際、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・管理も必須です。

Pタイルの除去と安全対策

アスベストを含むPタイルの除去には、事前の養生や湿潤化、清掃・搬出まで一連の安全対策が必須です。作業中の飛散防止と作業者の保護を両立するために、適切な手順を理解しておきましょう。

除去作業の基本手順と留意点

他の空間への飛散防止のため作業エリアをポリシートで養生し、除去部分のタイルと接着剤を十分に湿潤化させてから、バールや電動ケレンなどの工具でタイルを剥がしていきます。この際、タイルが割れてしまうと飛散リスクが高まるため、ゆっくりと慎重に作業することが重要です。さらに、破断面は都度散水し、剥がしたPタイルは速やかに密封袋に入れていきます。

清掃と搬出、作業後の管理

除去後はHEPAフィルタ付き真空掃除機で清掃し、湿式拭き取りで残留粉じんを除去します。廃材にはラベルを貼って特管物保管場所に仮置きし、その後は許可業者へ引き渡す流れです。また、使用済み保護具や工具は清掃・封入のうえ、作業記録や写真を工事台帳に記録し、工事の透明性と安全性を確保します。

費用・業者選定・補助制度のポイント

アスベスト対策では、調査・除去・廃棄までの全工程で費用が発生しますが、適正な業者を選び、さらに自治体の補助制度を活用すれば、安全性と費用効率の両立が可能です。ここでは、費用相場や補助制度、業者選定の要点について解説します。

費用の内訳と相場感

Pタイルに含まれるアスベストの対策には、主に調査費用、除去費用、廃棄物処理費用の3つのコストが発生します。作業環境によって変動しますが、複数のサイト情報を参考にすると、30㎡程度の面積の場合、事前調査に約3〜5万円、1㎡あたり約1〜2万円の除去費用(合計で約30〜60万円)、廃棄物処理に約5〜10万円が目安で、これらを合わせた40〜80万円程度が相場となります。

Pタイル除去における補助金制度

アスベスト対策には高額な費用がかかるため、多くの地方自治体が調査や除去に対して補助金制度を設けています。補助金の金額は自治体によって異なりますが、工事費用の一部を補助してくれるケースが多く見られます。

申請には、見積書や調査報告書など複数の書類が必要となるため、早めに情報収集を行い、補助金制度の利用を検討しましょう。ただし、交付決定前に工事に着手してしまうと補助の対象外となるため注意が必要です。

信頼できる業者選定のポイント

選定のポイントとしては、まず資格保有者が在籍しているか、年間施工実績は豊富か、加入している保険は十分かなどを確認しましょう。複数の業者から見積もりを取り、養生や清掃といった工程が詳細に記載されているか比較することも重要です。

安価な見積もりには、必要な工程が抜けている場合もあるため、安さだけで判断せず、総合的な信頼性で選ぶことが、安全な工事につながります。

安心のためには正確な調査と適切な対応が不可欠(まとめ)

アスベスト含有Pタイルは外観での判別が難しく、築年数や施工記録、そして専門調査による確認が欠かせません。特にPタイルそのものに含まれていない場合でも、接着剤や下地調整材にアスベストが含まれていることがあるため、事前にしっかりと分析調査を行い、その結果に基づいた対策を講じることが重要となってきます。

アルフレッドでは、調査費用を極力抑えながらも、スピーディで高精度な調査を実施。安定して土曜日を含む3営業日以内の短納期で分析結果をお出しいたします。また、分析者や機器情報など詳細が記載される行政向け報告書の作成など、面倒な作業もお任せください!

初回発注の方は最大10検体までの無料キャンペーンを実施中です。まずは以下のお問い合わせから、ご相談ください。

1980年静岡県浜松市生まれ。2003年に東海大学海洋学部水産資源開発学科を卒業後、2004年に日本総研株式会社へ入社し、分析・環境分野でのキャリアをスタート。2011年には同社の原子力災害対策本部長に就任。その後、世界最大の分析会社グループEurofins傘下の日本法人にて要職を歴任。2017年にユーロフィン日本総研株式会社、2018年にはEurofins Food & Product Testingの代表取締役社長に就任。さらに、埼玉環境サービス株式会社取締役、ユーロフィン日本環境株式会社の東日本環境事業及び環境ラボ事業の部長も経験。2021年にアルフレッド株式会社を創業し、代表を務める。特定建築物石綿含有建材調査者、環境計量士(濃度)、作業環境測定士(第一種)、公害防止管理者(水質一種)の資格を保有し、20年以上にわたる環境・分析分野での豊富な実務経験と専門知識を活かし、持続可能な環境構築に貢献。

お役に立ちましたら、ぜひ関係者様にシェアをお願いします /

新着記事