アスベスト事前調査はすでに義務化!法改正のポイントと実務対応を徹底解説

2021年以降の法改正により、アスベスト事前調査は「すべての解体・改修工事で原則必須」となりました。さらに2023年10月からは有資格者による調査が義務化され、2026年には建築物だけでなく、工作物も対象に加わります。調査を怠れば工事停止や罰則に直結し、企業の信用低下にもつながるため、正しい知識と実務対応が不可欠です。

本記事では、義務化の背景や法改正の要点、事前調査の手順、費用相場や補助金制度までをわかりやすく整理し、事業者が押さえるべき実務ポイントを解説します。

【本記事の要約】

・アスベスト調査は「任意」ではなく、すべての工事で原則必須の法的義務

・法改正により、有資格者による調査や報告義務が強化され、違反時は罰則が適用される

・工事の円滑な進行と法令遵守のため、調査フローの理解と信頼できる専門業者選びが不可欠

- 1. アスベスト事前調査が義務化された背景と法的根拠

- 1.1. アスベスト事前調査における法改正のポイント

- 1.1.1. 事前調査の実施義務

- 1.1.2. 調査結果の報告義務

- 1.1.3. 有資格者による調査の義務化

- 1.1.4. 有資格者による工作物調査の義務化

- 1.2. “みなし”でも調査結果報告書の作成は必須

- 1.3. 違反時の罰則

- 1.3.1. 【事前調査の未実施】

- 1.3.2. 【調査結果の虚偽報告・報告未提出】

- 1.3.3. 【その他】

- 1.4. 資格で異なる石綿含有建材調査者の役割

- 1.4.1. 特定建築物石綿含有建材調査者

- 1.4.2. 一般建築物石綿含有建材調査者

- 1.4.3. 一戸建て等石綿含有建材調査者

- 1.4.4. 工作物石綿事前調査者

- 2. アスベスト事前調査の具体的な手順と注意点

- 2.1. 書面・図面調査で使用箇所を把握

- 2.2. 現地調査で建材の状況を確認

- 2.2.1. 【試料採取と安全対策のポイント】

- 2.3. 専門機関での分析調査

- 2.4. 報告書の作成:工事計画の中核を担う公式記録

- 3. アスベスト調査にかかる費用と利用できる補助金制度

- 3.1. アスベスト含有調査費用の相場

- 3.2. 費用を抑えるためのポイント

- 3.3. 自治体の補助金制度を活用

- 4. 法的義務があるからこそ信用できる業者に任せたい

アスベスト事前調査が義務化された背景と法的根拠

アスベスト事前調査は、かつては任意に行われるケースもありましたが、法改正により現在はすべての解体・改修工事で原則必須とされました。作業員や周辺住民の健康被害を防止する目的で規制が強化されており、事業者は法的義務として確実に対応する必要があります。

アスベスト事前調査における法改正のポイント

大気汚染防止法や石綿障害予防規則の改正により、アスベスト事前調査の義務範囲は年々拡大しています。2021年にはレベル3建材(成形板など)も規制対象となり、2023年10月からは有資格者による調査が必須化されました。こうした法改正の流れを理解しておくことが重要です。

事前調査の実施義務

2021年4月1日より、すべての解体・改修工事において、その規模や請負金額にかかわらず、着工前にアスベスト含有建材の有無を事前調査することが原則として義務化されました。

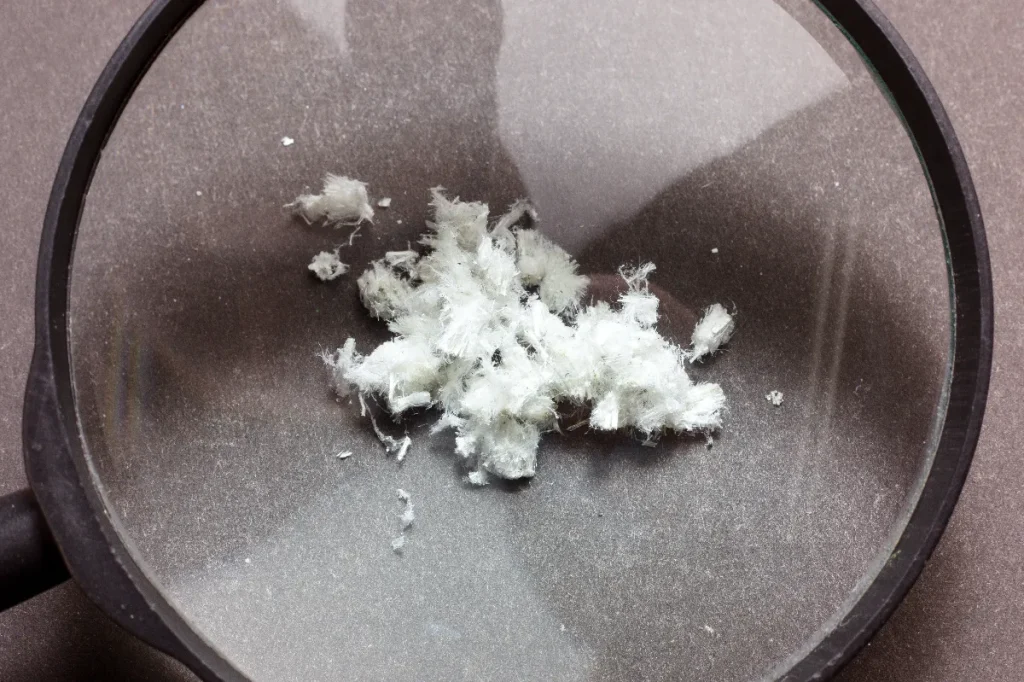

これは、微細なアスベスト繊維の飛散を未然に防ぎ、作業に携わる方々や周辺住民の健康を守るための極めて重要な措置です。書面調査と目視調査を組み合わせ、漏れなくアスベストの有無を確認することが事業者には求められます。

調査結果の報告義務

2022年4月1日からは、特定の規模以上の解体・改修工事について、アスベスト事前調査の結果を行政(労働基準監督署や都道府県など)へ報告することが義務付けられました。

具体的には、解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事や、請負代金合計額が100万円以上の建築物改修工事が対象です。これは、アスベスト対策の実施状況を国が把握し、適切な指導や監視を行うことを目的としています。

有資格者による調査の義務化

2023年10月1日以降、建築物のアスベスト事前調査は、特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者、または一戸建て等石綿含有建材調査者のいずれかの有資格者が行うことが義務化されました。

これにより、専門知識と経験を持つプロフェッショナルが調査にあたることで、アスベストの見落としを防ぎ、より信頼性の高い調査結果が保証されます。

有資格者による工作物調査の義務化

2026年1月1日からは、建築物だけでなく、工作物の事前調査においても「工作物石綿事前調査者」などの専門資格者が調査にあたることが求められます。

ボイラー、煙突、配管など、建築物以外の多様な工作物にもアスベストが使用されているケースがあり、これらの解体・改修時におけるアスベスト飛散リスクを排除するための重要な措置となります。

“みなし”でも調査結果報告書の作成は必須

調査を省略できる「みなし工事」であっても、調査結果の報告書を備え付け、発注者への説明や届出を行う義務があります。つまり、調査を行ったかどうかに関わらず、報告体制の整備は必須です。事業者は書面管理を徹底し、法令違反を防ぐ必要があります。

違反時の罰則

事前調査や報告を怠った場合、元請・下請を問わず直接罰が科される可能性があります。行政指導や工事の一時停止に加え、悪質な場合は罰金や刑事責任に問われることもあり、法令遵守が企業の信頼維持に直結しています。

【事前調査の未実施】

石綿障害予防規則に違反したとして、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

【調査結果の虚偽報告・報告未提出】

大気汚染防止法に違反したとして、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

【その他】

不適切な作業によるアスベスト飛散防止措置違反には、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金といった直接罰が適用される場合があります。

資格で異なる石綿含有建材調査者の役割

アスベスト調査を担う資格は複数存在し、それぞれ対象となる建築物や工作物が異なります。対象工事に応じて適切な資格者を手配することが求められ、誤った選定は法令違反につながるため注意が必要です。

特定建築物石綿含有建材調査者

大規模な事務所ビルや商業施設、公共施設などの特定建築物を対象とした資格です。広範囲の構造物に対応できる知識と技能が求められるため、精度の高い調査を実施できます。大規模工事を手がける事業者にとっては不可欠な存在です。

一般建築物石綿含有建材調査者

特定建築物以外の建築物に対応する資格で、中小規模のビルや工場などを調査対象とします。幅広い現場に対応できる資格であり、解体や改修を多く扱う施工業者にとって重要な役割を担います。特定建築物以外ではこの資格者が中心となります。

一戸建て等石綿含有建材調査者

戸建住宅や共同住宅の住戸内部を対象にした資格です。比較的小規模な解体やリフォーム工事に適しており、住宅系の工事を多く扱う業者に活用されています。住環境に直結するため、精度の高い調査で安全性を担保する役割があります。

工作物石綿事前調査者

橋梁や煙突、プラント施設など、建築物以外の工作物を対象にする資格です。2026年からは一部で義務化されるため、インフラ関連工事を請け負う事業者には必須となります。特殊な構造物を対象とするため、高度な知識と実務経験が求められます。

アスベスト事前調査の具体的な手順と注意点

アスベスト事前調査は、法令遵守はもちろんのこと、工事の安全性と円滑な進行を確保するために極めて重要な工程です。不適切な調査は健康被害のリスクを高めるだけでなく、工期の遅延や追加費用の発生、さらには罰則の対象となる可能性もあります。建築物の解体・改修工事に携わる事業者として、押さえておくべきアスベスト事前調査の具体的な流れを工程ごとに確認しておきましょう。

書面・図面調査で使用箇所を把握

分析調査を実施する前に、設計図、竣工資料、改修履歴などを確認し、アスベスト使用の可能性箇所を特定します。書面情報が不足している場合や、建材名が略称の場合もあるため、発注者へのヒアリングや現場記録の確認が欠かせません。

また、2006年9月1日以降の施工が明確であれば、目視・分析を省略して事前調査報告書を作成できます。

現地調査で建材の状況を確認

書面調査の結果に基づき、専門資格者が現地で建材の設置状況、種類、劣化度を目視で確認します。図面との相違も多いため、現場の実態と照合し慎重に進めなくてはなりません。

建材情報でアスベストの有無が明確なら不要ですが、不明な場合は試料を採取し、分析調査を行います。

【試料採取と安全対策のポイント】

試料の採取時にはアスベスト繊維の飛散を防ぐため、飛散性が高い場合は湿潤化処理や局所排気装置の使用、防護具の着用など、安全管理が求められます。採取方法が不適切だと、現場の安全が損なわれるだけでなく、分析結果の信頼性にも影響を与えるので、専門知識を持った調査員が対応することが必須です。

専門機関での分析調査

採取した試料は、JIS1481規格に準拠したアスベスト分析が可能な専門機関に提出されます。分析調査には、アスベストが含まれているかどうかを確認する定性分析と、含有している場合にその量を測定する定量分析の2種類がありますが、事前調査において重要なのは「アスベストが含まれているか否か」という点です。

そのため、実際は定性分析のみで判定を行うのが一般的であり、定量分析は、必要に応じて実施されるにとどまります。

報告書の作成:工事計画の中核を担う公式記録

分析結果に基づき作成される報告書には、調査概要、採取箇所、分析詳細などが記載されます。これは、安全で適正な解体・改修工事の計画根拠となり、関係機関への提出にも用いられる重要な公式記録です。

アスベスト調査にかかる費用と利用できる補助金制度

アスベスト調査は高度な専門性を要するため一定の費用が発生します。多くの自治体では調査費用を一部助成する補助金制度を設けており、費用と助成の両面を理解することで、工事計画のコスト管理が容易になります。

アスベスト含有調査費用の相場

事前調査の費用は、対象となる建物の規模、構造、使用されている建材の種類、そして採取する試料の数などによって大きく変動します。一般的な戸建住宅や小規模な建物であれば、書面調査と現地調査、数点の分析を含めておおよそ10万円~30万円程度が相場となることが多いです。

一方で、中規模以上の建物や複雑な構造を持つ施設、多数の建材が使用されている場合は、調査対象が広範になるため百万円以上の規模の費用がかかることも珍しくありません。複数の専門業者から見積もりを取得し、比較検討することが賢明です。

費用を抑えるためのポイント

アスベスト調査費用を適正に抑えるためには、事前の準備と計画が重要です。まず、対象建物の設計図書や竣工図、改修履歴などの資料をできる限り揃え、調査業者に提供することで、書面調査の効率化を図れます。

また、工事計画を具体的に共有し、調査が必要な範囲を明確にすることで、不要な作業や追加調査を省くことが可能です。複数の専門業者から相見積もりを取得し、内容と費用のバランスを比較検討することも、コスト適正化に繋がる有効な手段となります。

自治体の補助金制度を活用

事業者の調査費用の負担を軽減するため、多くの地方自治体では、アスベスト調査費用の一部を補助する制度を導入しています。

これらの補助金制度は、アスベスト対策の推進と住民の安全確保を目的としており、費用負担を抑えるための非常に有効な手段です。対象となる建物や補助金額、申請条件などは自治体によって異なるため、事前に各自治体のウェブサイトや窓口で詳細を確認しておきましょう。

法的義務があるからこそ信用できる業者に任せたい

アスベスト事前調査は、すべての解体・改修工事で原則必須とされる法的義務です。調査漏れや誤判定があれば、作業員や周辺住民の健康被害につながるだけでなく、工期遅延や追加費用の発生、さらには罰則適用といった重大なリスクを招きます。こうしたリスクを避けるためには、法改正内容や報告義務を正しく理解したうえで、調査経験が豊富で信頼できる有資格の専門業者に調査を依頼することが不可欠です。

アルフレッドでは、調査費用を極力抑えながらも、スピーディで高精度な調査を実施。安定して土曜日を含む3営業日以内の短納期で分析結果をお出しいたします。また、分析者や機器情報など詳細が記載される行政向け報告書の作成など、面倒な作業もお任せください! 初回発注の方は最大10検体までの無料キャンペーンを実施中です。まずは以下のお問い合わせから、ご相談ください。

1980年静岡県浜松市生まれ。2003年に東海大学海洋学部水産資源開発学科を卒業後、2004年に日本総研株式会社へ入社し、分析・環境分野でのキャリアをスタート。2011年には同社の原子力災害対策本部長に就任。その後、世界最大の分析会社グループEurofins傘下の日本法人にて要職を歴任。2017年にユーロフィン日本総研株式会社、2018年にはEurofins Food & Product Testingの代表取締役社長に就任。さらに、埼玉環境サービス株式会社取締役、ユーロフィン日本環境株式会社の東日本環境事業及び環境ラボ事業の部長も経験。2021年にアルフレッド株式会社を創業し、代表を務める。特定建築物石綿含有建材調査者、環境計量士(濃度)、作業環境測定士(第一種)、公害防止管理者(水質一種)の資格を保有し、20年以上にわたる環境・分析分野での豊富な実務経験と専門知識を活かし、持続可能な環境構築に貢献。

お役に立ちましたら、ぜひ関係者様にシェアをお願いします /

新着記事