アスベスト含有の耐火被覆材とは?使用箇所や見分け方、法的対応を解説

「耐火被覆材」は、鉄骨で造られた建造物の梁や柱などを高温から守る目的で使われる建材です。建築基準法施行でも耐火被覆の施行に関する規定もあり、耐火被覆材は主流な建材となっています。

ただ、過去には石綿(アスベスト)を含有した耐火被覆材が使われた時期があり、既存の建造物に残っている可能性も少なくありません。このようなアスベスト含有の建造物の工事に際して、石綿障害予防規則や大気汚染防止法といった法令を中心に、厳格な措置が定められています。

本記事では、アスベスト含有の耐火被覆材について、使用箇所や見分け方もあわせて解説します。

【本記事の要約】

・鉄骨の梁・柱、エレベーター付近には、アスベスト含有の耐火被覆材が使われた可能性がある

・アスベスト含有の耐火被覆材の使用が不明な場合は、専門業者への調査依頼が必要である

・アスベスト含有の耐火被覆材が使われた建造物の工事には、厳格な法令に則った措置が必須である

耐火被覆材とは、鉄骨造で使われる熱に強い建材

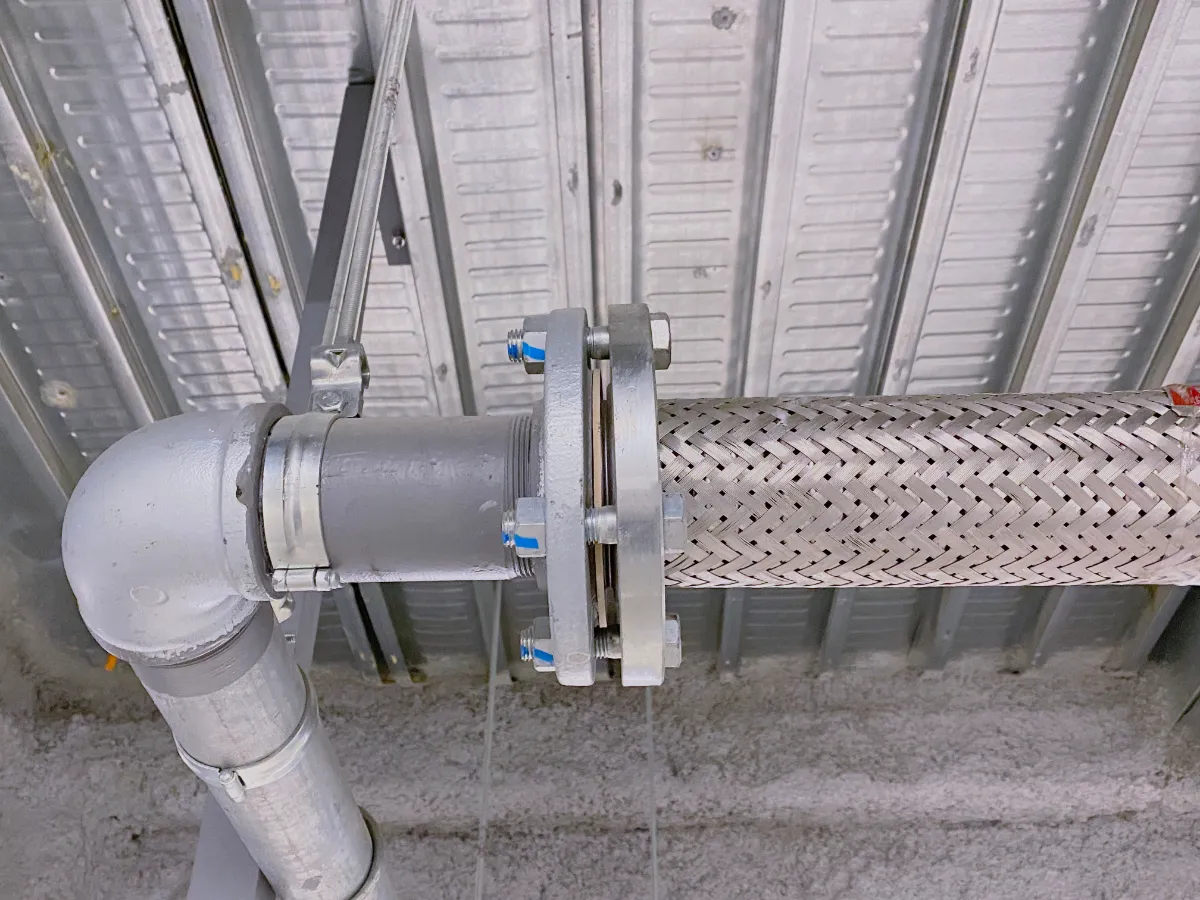

「耐火被覆材」は、一般的に鉄骨造の建造物の梁・柱などに使われる建材です。耐火性や防火性に優れており、鉄骨を高熱から守る役割を担っています。代表的な耐火被覆材として、ロックウールやスプレエース、マキベエなどの種類が存在します。

建築基準法では、鉄骨造の建造物に一定の耐火被覆を施工することで、耐火建築物としてみなされると規定されています。

【注意】過去にはアスベスト含有の耐火被覆材が存在する!使用箇所も解説

アスベストが規制される2006年以前、アスベストを含有する耐火被覆材が製造されていました。アスベスト含有の耐火被覆材が使われた建造物は現在も残っており、解体やリフォームなどの工事の際には石綿障害予防規則や大気汚染防止法などの法令での措置が必要です。

ここでは、アスベスト含有の耐火被覆材が使用された箇所について、解説します。

①鉄骨の梁・柱

アスベスト含有の耐火被覆材は、鉄骨の梁や柱に数多く用いられています。成形板で覆う方式や、吹付けで被覆する方式で使われていました。

②エレベーター付近

ほかにも、アスベスト含有の耐火被覆材はエレベーターの昇降路や、機械室で用いられています。これらの場所には熱がこもりやすく、耐火性・防火性に優れた建材が必要であるため、耐火被覆材が使われていました。

アスベスト含有の耐火被覆材の見分け方は?

アスベスト含有の耐火被覆材は、外観だけでは正確に断定できません。また、アスベスト建材の工事には事前調査が求められるため、基本的には専門業者への依頼が一般的です。

ただ、1つの目安としてアスベスト建材の有無を確認したい場合には、建造物の設計図書や建築年数で判断することが可能です。

ここでは、アスベスト含有の耐火被覆材の見分け方について、解説します。

【重要】アスベスト含有の建造物の工事には事前調査が必須!

石綿障害予防規則や大気汚染防止法では、アスベスト含有の建造物の工事での事前調査や結果報告を義務化しています。具体的には、以下の条件に該当する工事が対象です。

| 建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計金※2が100万円以上であるもの※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。引用:環境省「4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします ~3月18日から電子システムによる報告ができます~」 |

上記のような措置が求められることから、アスベスト含有の耐火被覆材の見分けは専門業者に依頼することが無難といえるでしょう。

①設計図書で確認する

設計図書は建造物に使われた建材や工法、図面などをまとめた書類です。

この設計図書を確認すれば、建造物に使用された建材を確認できます。使用された建材がアスベスト含有か否かは、国土交通省・経済産業省が提供している「石綿(アスベスト)含有建材データベース」で検索することで調べられます。

②建築年数で確認する

建造物の建築年数が確認できれば、アスベスト含有の耐火被覆材が使われた年代と該当するかどうかが判断できます。

アスベスト建材は2006年以降全面規制されているため、製造された可能性がある規制以前のタイミングで建築された場合にはアスベスト建材が使われた可能性があります。

工事時に必要な法的措置と注意点

アスベスト含有の耐火被覆材がある建造物では、解体やリフォームなどの工事の際に「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」といった厳格な法体系における措置が求められます。具体的には、事前調査や、飛散防止などの措置が必要です。

この措置を講じなかった場合には、行政処分や罰則が科せられるおそれがあるため、措置の内容や準備物の把握が大切です。

ここでは、アスベスト含有の耐火被覆材が使われた建造物に必要な措置について、3点を解説します。

①事前調査が必要

アスベスト含有の建造物の工事には、事前の調査ならびに結果の報告が義務化されています。工事の規模によって報告義務の有無が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

措置を講じなかった場合に、行政処分や罰則を受ける可能性があります。

②飛散防止の措置が必要

アスベストは工事中に飛散した繊維を吸引することで、人体への悪影響が生じるリスクが高まります。

そのため、法令では工事の際には、アスベストレベルに応じた飛散防止の措置を講じることを義務化しています。具体的には、工事現場の区画化や、出入口の管理、また湿潤化や、処理方法などで然るべき対応が必要です。

③「みなし判定」が可能

もし、設計図書といった方法でアスベスト含有の耐火被覆材が使われている可能性が十分にある場合には、「みなし判定」が可能です。みなし判定をおこなうと、事前調査に必要な分析を省略でき、アスベスト含有の耐火被覆材の除去がおこなえます。

ただし、みなし判定を実施した場合であっても、届出や作業時の措置は通常時と同様はおこなわなければなりません。全体の措置を簡略化できるものではないため、注意が必要です。またみなし含有とした場合、レベル1レベル2のアスベスト除去工事等は費用が高額になる事を想定しなければなりません。

アスベスト含有の可能性がある場合は専門業者に依頼を

本記事では、アスベスト含有の耐火被覆材について、使用箇所や見分け方もあわせて解説しました。

アスベスト含有の耐火被覆材はさまざまな種類があり、さまざまな建造物で使われていました。そのため、今後もアスベスト含有の耐火被覆材が使われた建造物の解体やリフォームなどの工事に立ち会う可能性が十分にあります。

ただ、本記事で解説したように、アスベスト建材の工事には専門的な措置を講じなければなりません。自力でアスベスト有無の調査や飛散防止などをおこなった場合に、ばく露リスクと法令対応の負担を増やしてしまう危険性があります。

このようなことから、アスベスト建材が使われた可能性が考えられる場合には、専門業者へ相談することが大切です。

アルフレッドでは、スピーディで高精度な調査を実施。土曜日を含む3営業日以内の短納期で分析結果をお出しいたします。また、分析者や機器情報など詳細が記載される行政向け報告書の作成にも対応。面倒な作業もお任せください!

初回発注の方は最大10検体までの無料キャンペーンを実施中。まずは以下のお問い合わせから、ご相談ください。

1980年静岡県浜松市生まれ。2003年に東海大学海洋学部水産資源開発学科を卒業後、2004年に日本総研株式会社へ入社し、分析・環境分野でのキャリアをスタート。2011年には同社の原子力災害対策本部長に就任。その後、世界最大の分析会社グループEurofins傘下の日本法人にて要職を歴任。2017年にユーロフィン日本総研株式会社、2018年にはEurofins Food & Product Testingの代表取締役社長に就任。さらに、埼玉環境サービス株式会社取締役、ユーロフィン日本環境株式会社の東日本環境事業及び環境ラボ事業の部長も経験。2021年にアルフレッド株式会社を創業し、代表を務める。特定建築物石綿含有建材調査者、環境計量士(濃度)、作業環境測定士(第一種)、公害防止管理者(水質一種)の資格を保有し、20年以上にわたる環境・分析分野での豊富な実務経験と専門知識を活かし、持続可能な環境構築に貢献。

お役に立ちましたら、ぜひ関係者様にシェアをお願いします /

新着記事